或許,年代久遠的圖有幾種可能被想到的事:因為工具使用的原因,只能「簡化呈現」;也有可能是庶民(或素人之作)等等,讓畫面看來似乎是「不完整」甚至是「不合禮法」等等,但要談的可能不是簡單的線條或乖張的圖面,而是:這樣去畫的「宗旨往往是要使人對其性格得到更深刻的了解」(p152,註1)。或許不只有人,而是「整件事」;眼睛看到傳導至手所誕生的圖,是記錄或表現呢?

|

| 四世紀BC.-「維納斯的奇異誕生」,那個時代、那種表情,或許大家早就看「懂」了…… |

|

| 十四世紀-「鬧婚活動」,畫面記錄或表現了潛在的瘋狂情緒呢? |

%E7%B4%841500.jpg) |

| 約1500-「逮補耶穌」彷彿「說書人」形容的「表情」,誇張式的「生動」…… |

|

| 16世紀-「買賣契約」,這種直率流露的情緒(像是貪婪),和畢卡索「哭泣的女人」同樣,不是嗎? |

註1:文引自《醜的歷史》,p152。台北,聯經,2008年10月初版。

★以上皆是出自於Umberto Eco的書《醜的歷史》,http://www.linkingbooks.com.tw/LNB/book/Book.aspx?ID=190022

%E8%A6%81%E7%94%A8-B.jpg) |

| http://vailima.blogia.com/2006/noviembre.php 歐洲的面相學和中國的很不相同,例如:對額頭的解釋。 |

.jpg) |

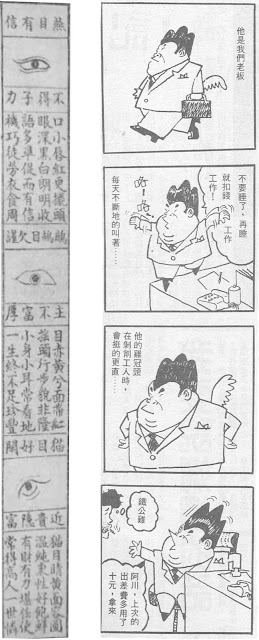

| 左為麻衣神相的描述(請注意它的形容詞與內容的關係);http://bbs.news.163.com/bbs/photo/287451640.html |

|

|

|

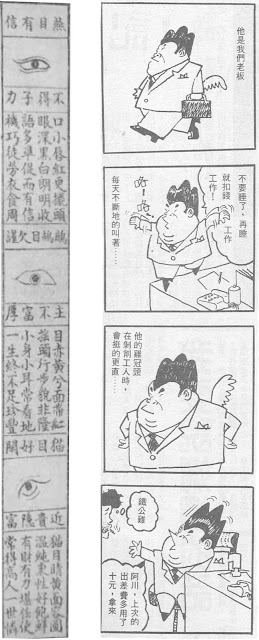

| | | | 右邊四格漫則是作者私藏 |

把維尼熊、跳跳虎看成兩位「先生」,可能只是一種(外在舉動與表情經由「聯想」所產生的趣味),但在很古老(如上所示,從西元前至今,也有一、兩千年以上)的年代中,從「看外觀之形,到外觀之質,再回返呈現出觀者(也是畫者)體會後的『可視圖形』」,這種訓練讓人的眼睛「我視」已發展到「我視(感)」的同步化,在攝影術發明前,已經到達很高的境界了……ps‧呃,攝影術發明之後,人的視力有退化嗎?還是有其它新的「欣賞之道」被開闢了呢?……

★這方面的主題快結束了,所以,以後的「叁」就改成不一樣的「参」來進行……

%E7%B4%841500.jpg)

%E8%A6%81%E7%94%A8-B.jpg)

.jpg)

%E8%A6%81%E7%94%A8-A.jpg)

.jpg)

-%E8%B5%A4%E5%A1%9A%E4%B8%8D%E4%BA%8C%E5%A4%AB.jpg)

-%E8%B5%A4%E5%A1%9A%E4%B8%8D%E4%BA%8C%E5%A4%AB.jpg)