-2013-12-3.bmp) |

| 獨有的「氣勢」,不管是表情的或迸裂的,都不見了;(運用在這方面的公仔,讓人想到「人皮燈籠」) |

右圖引自https://www.youtube.com/watch?v=sFR8r_4VCUM

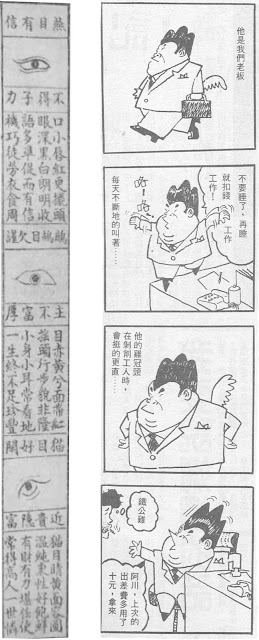

這樣的表現形式,是當時的「電影(movie)」還難以呈顯時,它顯得「有點前衛」……

http://daman.cool3c.com/node/64339

http://blog.roodo.com/maxleaf/archives/13380789.html (狀聲字或擬音、擬態詞,這些只是稱呼,不是很重要;重點在:效果線也具有聲音的效果、而「狀聲字成為圖畫裡的一部份」)

-2013-12-3.jpg) |

| 引自:http://www.mangapark.com/manga/episode-g/v2/c9/6-6 |

★漫畫從無聲地只有讓造形說話(你必須用想像力去「補完」這一切),到最後從紙上完整呈現電影要的所有效果(甚至是超越的)……

|

| 下次有空或下下次或以後有空,來談談「這個所謂的『虛擬與現實』界線可能『感覺不太到』了」…… |

漫畫,就是狂想啊~那,下個月見啦~

.png)

.png)

2013-7-29.jpg)

+001.png)

-%E5%8F%B3.jpg)

.jpg)

--.jpg)

%E6%A5%B3%E5%9C%96%E4%B8%80%E9%9B%84.jpg)

%E7%B4%841500.jpg)

%E8%A6%81%E7%94%A8-A.jpg)

%E8%A6%81%E7%94%A8-B.jpg)

.jpg)

.jpg)

-%E8%B5%A4%E5%A1%9A%E4%B8%8D%E4%BA%8C%E5%A4%AB.jpg)

-%E8%B5%A4%E5%A1%9A%E4%B8%8D%E4%BA%8C%E5%A4%AB.jpg)